Hünengräber

„Denn tausend Jahre sind vor Dir wie der Tag,

der gestern vergangen ist.“

(Psalm 90, Vers 4; 6. Jh. v. Chr.)

Im Naturschutzgebiet des Weissenhäuser Brök haben sich zwei Grabhügel aus der Zeit um 2000 v. Chr., der Übergangsepoche von der Steinzeit zu der Bronzezeit, erhalten.

Ein vorliegender Ausgrabungsbericht aus dem Jahre 1930 über die erste dieser beiden Grabstätten und die uns übertragene Verantwortung für die Dünen am Brök gaben Anlass, mit der Kultur der hier vor 4000 Jahren lebenden Menschen besonders zu unterrichten.

Die Schrift über unser Erleben dieser Zeit ist den Besuchern des Naturschutzgebietes Weissenhäuser Brök gewidmet. Auch diese möchte sie einstimmen in der Vorliebe für die wundervolle und an Zeichen ihrer Geschichte reiche Welt an der Hohwachter Bucht.

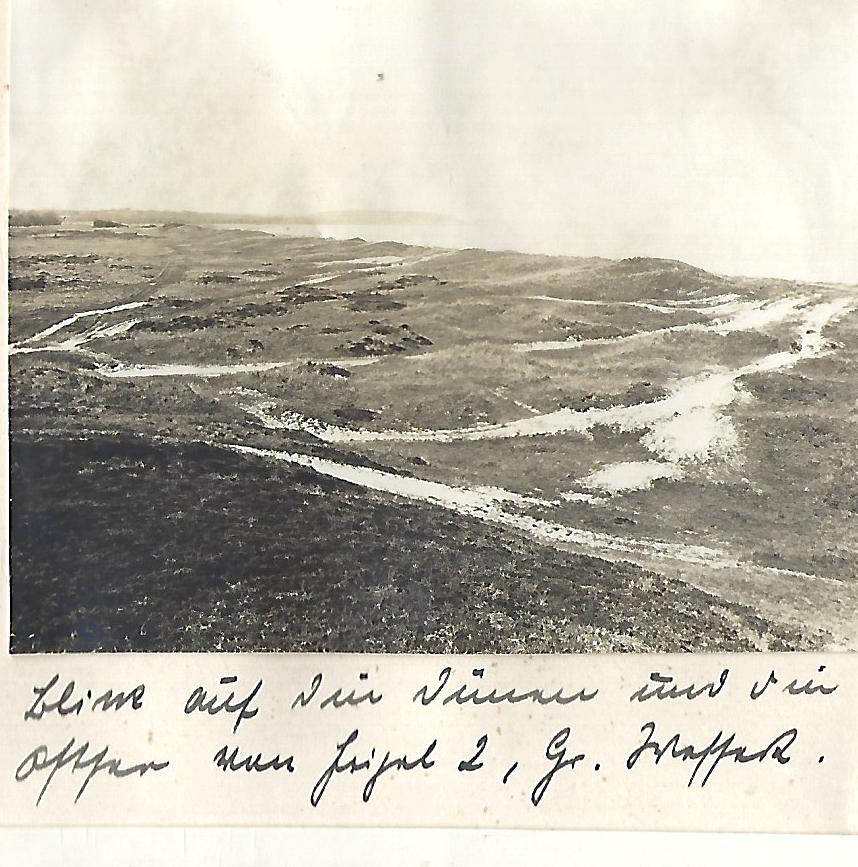

So breiteten sich die Wesseker Bucht der Ostsee und die vor ihr liegende Dünenlandschaft des Weissenhäuser Brök noch vor 90 Jahren vor der Kamera des Studenten der Archäologie Karl Kersten aus, der für Erasmus Grafen v. Platen Hallermund zwei auf unsere Zeit gekommene Hünengräber untersuchte. Der Anblick lässt die einstige Urtümlichkeit dieser Landschaft erahnen, die sich nach Ende der letzten Eiszeit durch fortschreitende Erosionsprozesse der westlich am Weissenhäuser Eitz gelegenen Steilküste bildete.

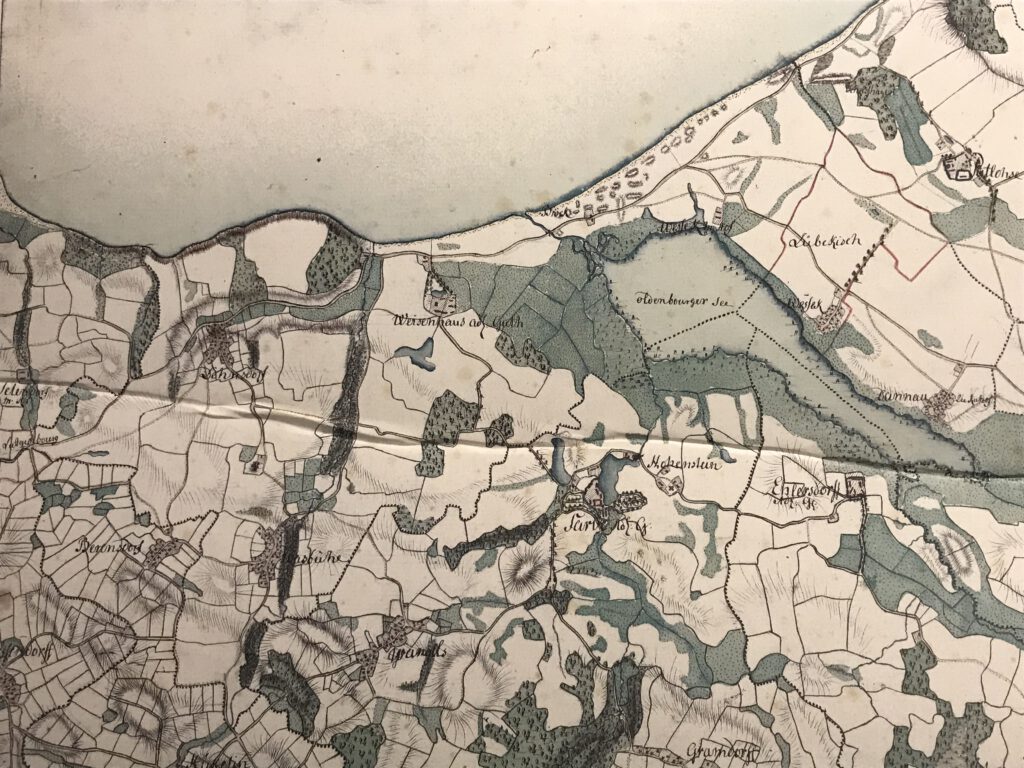

Der einstige Weg, der Heiligenhafen und Lütjenburg verband, verlief über das Gut Putlos, ehe er im Schutz der langgezogenen Dünen durch die unwirtliche Natur von Sand und Heide des Weissenhäuser Brök führte. Zeugnis für uraltes Bestehen dieses Wegenetzes, das schon die Menschen der Steinzeit genutzt haben könnten, sind die sich aneinanderreihenden Hünengräber längs seiner Strecke von Putlos über die Bröker Dünen bis zum Eitz an der Steilküste. Wer Weissenhaus nach einer mit Mühsal verbundenen Querung der Dünenwelt erreichet hatte, war unterhalb des Wienbergs von Putlos vorbeigezogen, der als eine bereits in der Saaleeiszeit von Gletschern gebildete Endmoräne und höchste Erhebung des Oldenburger Landes das Landschaftsbild dieser Bucht prägt. Der weite erhabene Ausblick, der sich dem Beschauer von einer Höhe über See und Küste bietet, wird ganz sicherlich auch die Menschen der Steinzeit und der frühen Bronzezeit mit Ehrfurcht vor Natur und göttlichem Walten erfüllt haben. Für die Slavenzeit bezeugt ist der Nimbus des Wienbergs als Kultstätte, den er seit undenklichen Zeiten bereits gehabt haben muss. Die Hünengräber als Begräbnisstätte am Wegesrand könnten zugleich als religiöse Zeichen des immerwährenden Gedenkens an die Ahnen und des Erinnerns an die eigene Endlichkeit gedeutet werden.

Im Naturschutzgebiet des Weissenhäuser Brök haben sich zwei Grabhügel aus der Zeit um 2000 v. Chr., der Übergangsepoche von der Steinzeit zu der Bronzezeit, erhalten. Ein uns überreichter Ausgrabungsbericht aus dem Jahre 1930 über die erste dieser beiden Grabstätten und die uns übertragene Verantwortung für die Dünen am Brök gaben Anlass, uns mit der Kultur der hier vor 4000 Jahren lebenden Menschen besonders zu befassen.

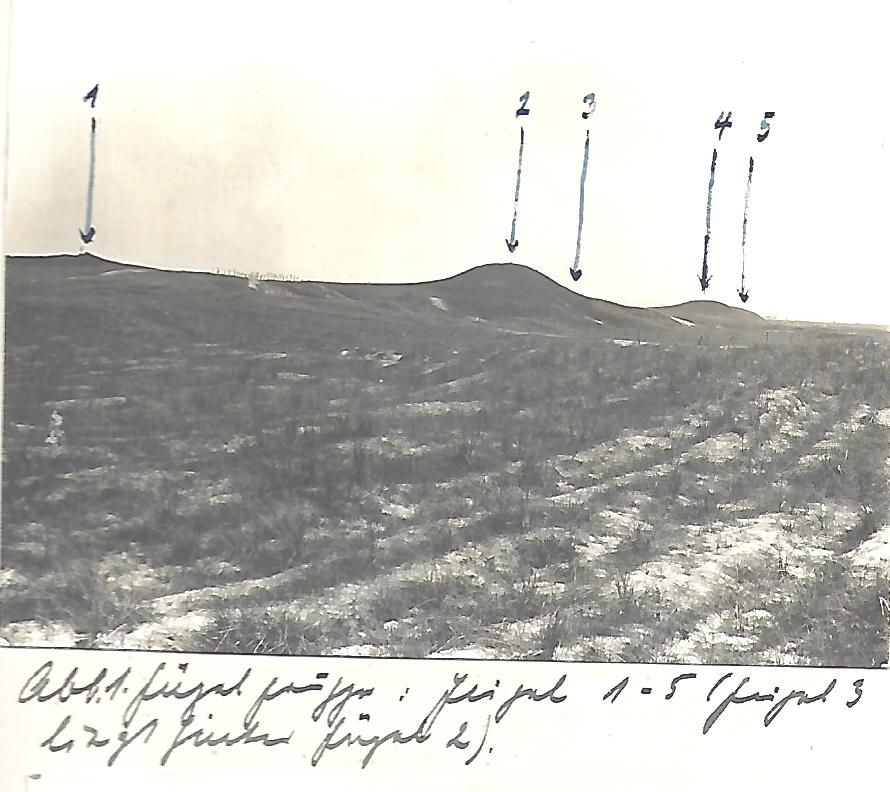

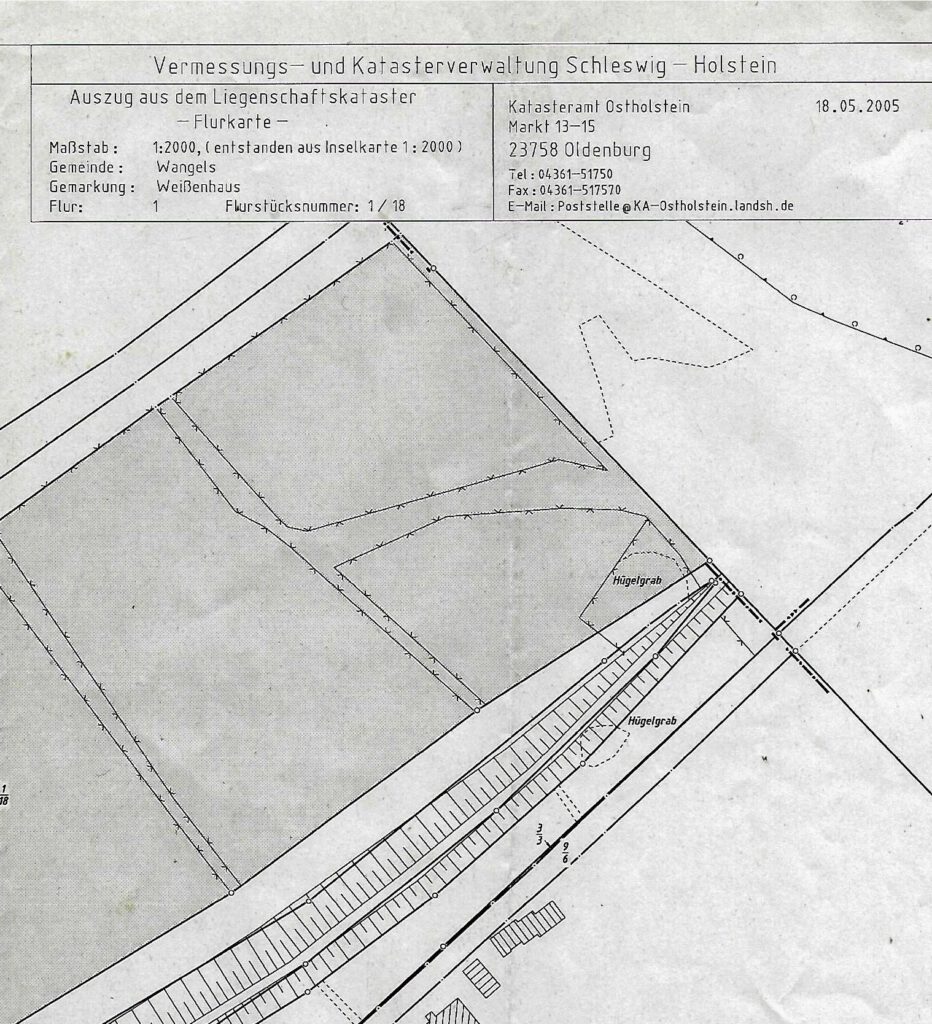

Die beiden Gräber in dem seit dem Jahr 1942 als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Weissenhäuser Brök befinden sich an seiner östlichen Grenze zu Putlos beim Auslauf des nach der Flutkatastrophe vom 1872 errichteten Seedeichs. Das Liegenschaftskataster weist weitere Standorte einstiger Hünengräber aus, die jedoch bereits untergegangen sind. Ihnen folgen auf dem Gebiet von Putlos vier weitere Gräber, die eine Höhe bis zu 5 Metern erreichen. Karl Kersten (1909 – 1992), später als Erforscher der nordischen Bronzezeit bekannt gewordener Prähistoriker, verfasste über seine Grabungen im Weissenhäuser Brök einen detaillierten Untersuchungsbericht, 7 Textseiten, 10 Fotografien und 4 Zeichnungen umfassend. Er übermittelte ihn Graf und Gräfin v. Platen Hallermund mit einem persönlichen Begleitschreiben. Die Akte, die sich heute im Archiv von Schloss K.nigsbrück befindet, enthält einen weiteren, als Sonderdruck in einer Ausgabe der „Kieler Neuesten Nachrichten“ aus dem Jahr 1932 erschienenen Ausgrabungsbericht des Autors über bronzezeitliche Grabhügel.

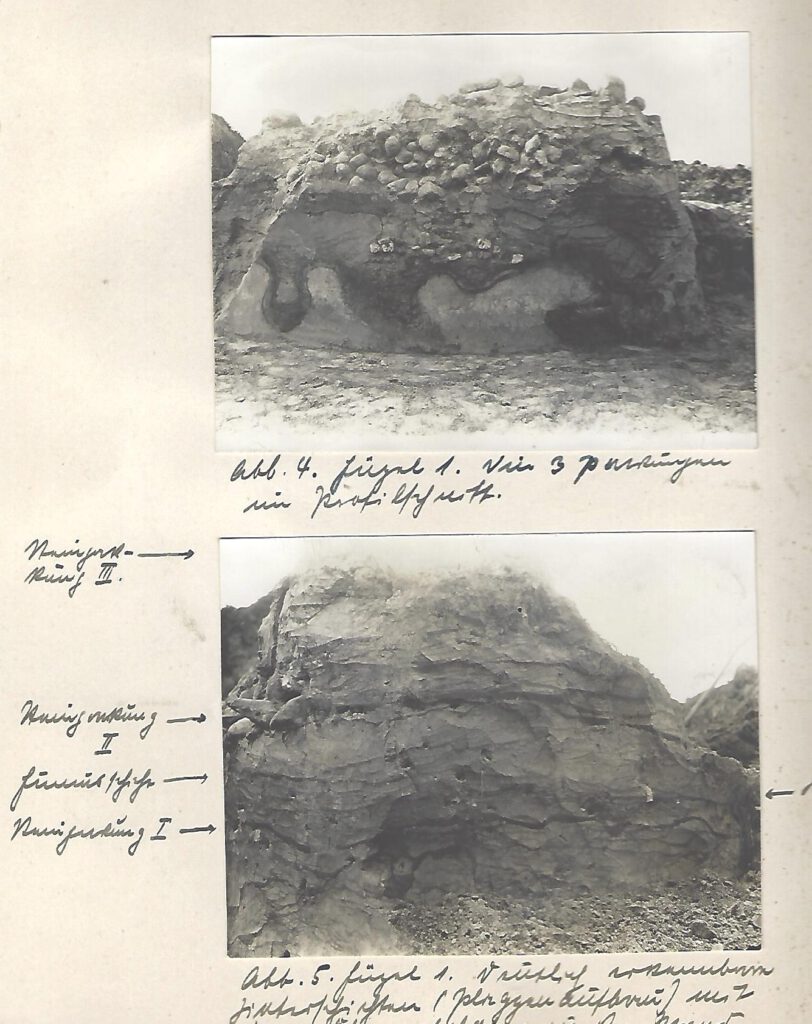

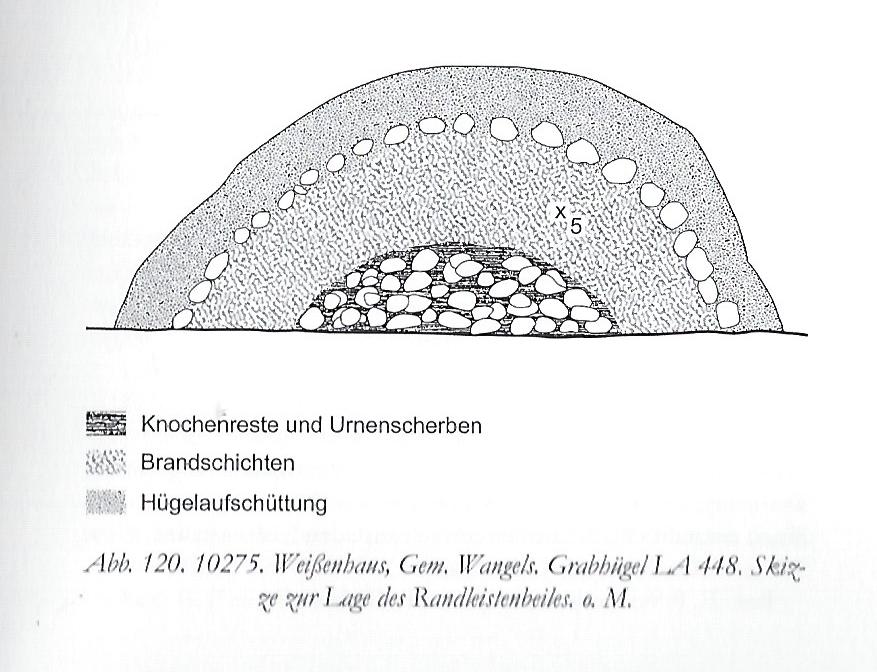

Nach dem vorliegenden Grabungsbericht haben die beiden Gräber im Bereich des Brök durch Abbau von Humuserde zu Meliorationszwecken und die Anlage des Deiches gelitten. Das größere Grab misst in der Höhe 3 Meter bei einem Durchmesser der Grundfläche von 20 Metern. Die Grabhügel wurden aus Plaggen (ausgestochene Rasenstücke) geformt. Sie umkleideten einfache Kammern aus faust- bis kopfgroßen Steinen, die für mehrere Nachbestattungen genutzt worden waren. Brandschichten weisen darauf hin, dass die Holzsärge bei dem Beerdingungszeremoniell vor dem Zuschütten der Kammer verbrannt worden sein könnten.

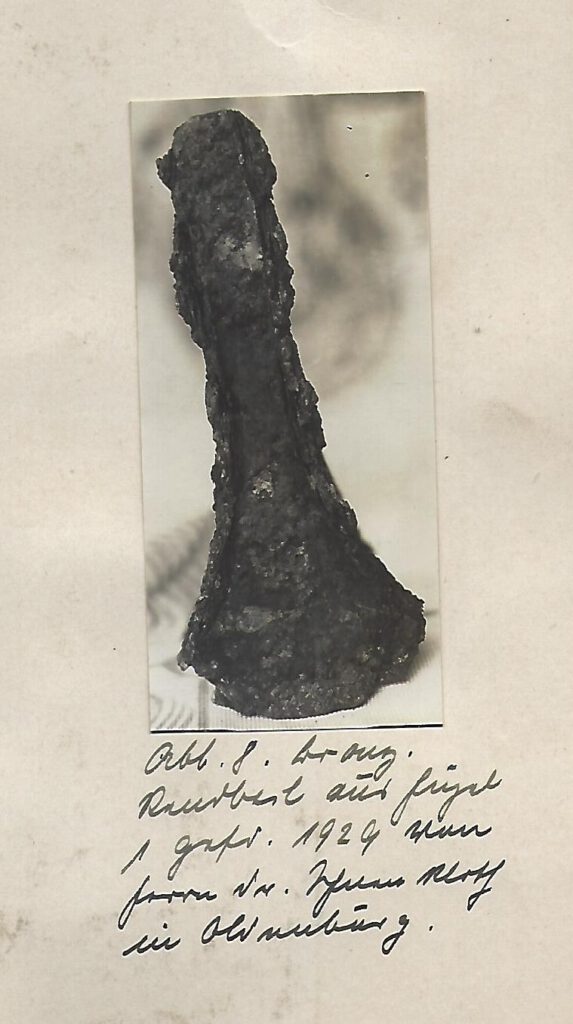

Karl Kersten versuchte, anhand von entsprechenden Funden das relative Alter der beiden Grabhügel zu bestätigen. Ein in kleine Teile zerfallener Bronzedolch ließ ihn mutmaßen, das Grab der älteren Bronzezeit zuschreiben zu können. Er fand seine Annahme bestätigt durch ein kurz vor Aufnahme seiner Arbeit an gleicher Stelle von einem Oldenburger Bürger gefundenes, für die Bronzezeit typisches „Randbeil“, das bereits von grüner Patina stark angegriffen war. Neben diesem Bronzewerkzeug fanden sich ein meißelartiges Werkzeug, eine Spitze und ein Klingenschaber, diese alle aus Feuerstein.

Entstehung und Nutzung dieser Gräber werden allgemein der jüngeren Steinzeit und älteren Bronzezeit zugeordnet (2000 – 1800 v.Chr. ), einer Epoche langsamen Übergangs, bestimmt durch die Nutzung überkommener Gerätschaften aus Stein bei allmählichem Aufkommen von Handwerkzeug zunächst aus Kupfer und zunehmend aus innovativer Bonze als gestaltungsfähiger und bestandsfester Legierung von Kupfer und Zinn, wie durch diese Ausgrabung bestätigt wurde.

Eine Beschreibung eines typischen Hügelgrabes gibt Karl W. Struve:

„Das Hügelbegräbnis fußt auf einer steinzeitlichen Tradition. Die Verwendung ausgehöhlter 2 – 3 Meter langer Baumstämme kommt erst gegen Ende der Steinzeit auf. Um den Baumsarg wurde ein Schutzpanzer von Feldsteinen gepackt. Der darüber geschichtete Hügel bestand aus Heidesoden oder Sand. Ein Steinkreis, der zugleich den Hügelrand abstützte, friedete den Totenbezirk ein. Wo sich die Gelegenheit bot, wurden ältere Steinkammern durch erneute Belegung weiter benutzt“.

Welchen Volksgruppen die Menschen dieser Epoche angehört haben, ist Gegenstand der Fachdiskussionen.

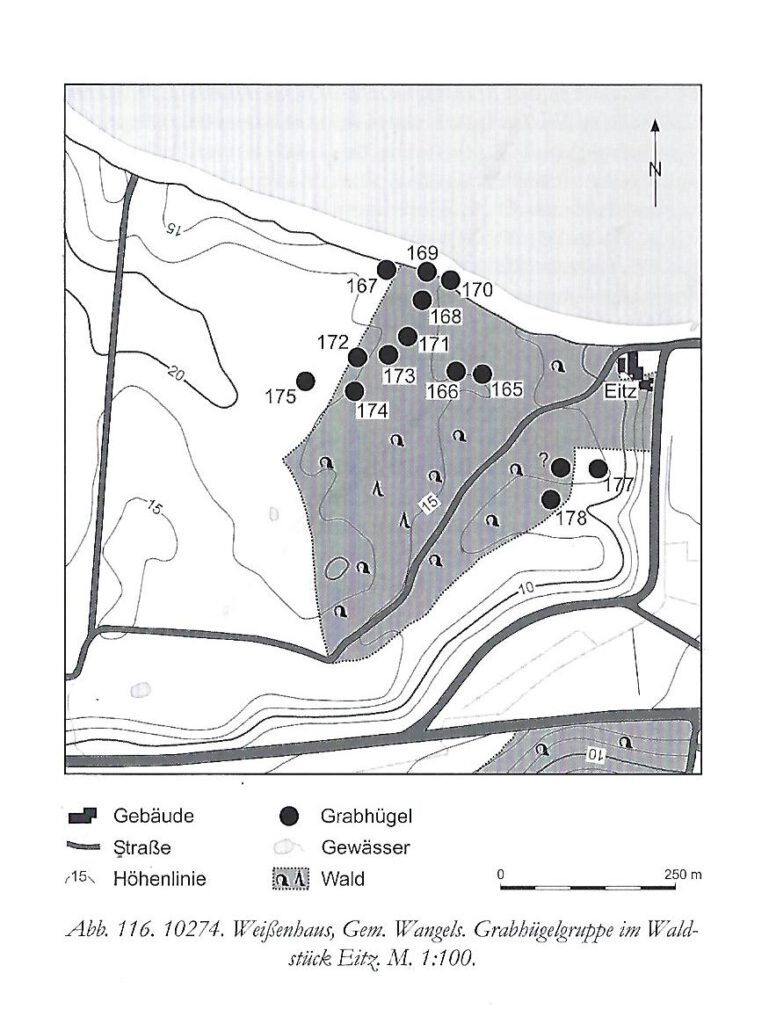

Der historische Weg führt westlich vom Eitz, einem Buchenwald auf der mächtigen Steilküste vor dem Gut Friederikenhof, von wo aus er weiter einem Tal als einstiger Abflussrinne eines Gletschers folgt. Im Buchenwald erinnern noch heute 10 große Grabhügel aus der jungen Steinzeit an den Friedhof der Menschen, die hier vor mehr als 4000 Jahren siedelten, in Seenähe mit offenem Blick über die weite Ostseebucht. Der Durchmesser der teilweise von Buchen bewachsenen Grabhügel beträgt bis zu 32 Metern. Ihre Höhe beträgt bis zu 3 Metern.

Drei der im Rahmen einer archäologischen Landesaufnahme 1962 vermerkten Hügel, die damals bereits dicht an der hohen Abbruchkante der Steilküste lagen, wurden inzwischen durch See und Wetter zerstört. Ihr Material liegt nun am steinigen Strand oder wurde von den Wellen vor den Dünen des Weissenhäuser Bröks abgelagert. Im Jahr 2009 fanden an dem Hügel, der nunmehr dicht am äußersten Rand der Steilküstenkante liegt und abzubrechen droht, Notgrabungen statt. Überreste eines Sargs oder Skelettes wurden nicht gefunden. Entdeckt wurden Bruchstücke einer Kopfbedeckung, die nicht mehr zu bergen waren. Zu Tage kamen zahlreiche Flintabschläge, einige Klingen und Kernsteine (Rohstücke zur Herstellung von Steinartefakten), ein Schaber, ein spitzdreieckiges Scheibenbeil und einige wenige Keramikscherben.

Seit dem Jahr 2018 ist der zum Gut Friederikenhof der Grafen v. Platen Hallermund gehörende Eitz wieder ein Begräbniswald in einzigartiger Lage.

Wenden wir uns vom Weissenhäusr Brök in Richtung Süden, finden wir auf dem jenseitigen erhöhten Seitenrand des Oldenburger Grabens, einer einstmaligen Gletscherrinne, unweit von Hohenstein am Hohenrehm (auch als Felgenberg bezeichnet) einen bewaldeten Begräbnisplatz mit über 10 Grabhügeln. Dieser Gräberwald wird einer weiteren Siedlung zuzuordnen sein, von der zu vermuten ist, dass sie zu den Gemeinschaften, die am Eitz und in Putlos siedelten, engeren Kontakt pflegten.

Der nördliche Teil des Oldenburger Grabens aus: „Topographisch Militärische Charte des Herzogtums Holstein (1776–1789). Oldenburg i. Holstein (24). Hrsg. Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, 1992

Die Landschaft rings um die betrachteten Hühnengräber fand ihre Gestalt in der Weichsel-Kaltzeit (115.000 bis 10.000 v. Chr.) und in den auf sie folgenden Perioden zunehmender Erwärmung. Von dem Eisschild, das Skandinavien überlagerte, wanderten die von Ihnen ausgehenden Gletscher in immer wiederkehrenden Folgen nach Südwesten, formten mit ihrer Hobelwirkung das Becken der heutigen Ostsee und bildeten tief ins Land reichende Täler. Auf ihren Rückzügen hinterließen die Gletscher mitgebrachtes Geröll und Geschiebe, die sich zu gestaffelten und gestauchten Bergzügen, den Endmoränen, türmten. Als sich das Klima nach 10.000 v. Chr. Grad für Grad erwärmte, tauten die Gletscher ab. Die Schmelzwasser verfüllten mit den Sedimenten, die die Gletscher mitgebracht hatten, teilweise wieder die von ihnen geschaffenen Trogtäler und überfluteten sie. Zugleich füllten sie das Ostseebecken und drängten den von den Gletschern gebildeten Küstenverlauf teilweise wieder zurück.

So geschah es auch am „Oldenburger Graben“. Er wurde von Gletschern zu einem u-förmigen tiefen Tal ausgeformt, von Sedimenten wieder weitgehend verfüllt und vom Tauwasser, aber auch vom Wasser der neu entstandenen See überflutet. Westlich dieses Grabens pressten die Gletscher die Erdmassen empor und gestalteten einen Küstenverlauf mit steilen Hängen, die sog. Steilküste. Seit ihrer Entstehung unterliegt die Steilküste in Zeitabständen natürlichen Zerstörungsprozessen. Durch die vorherrschende Westdrift werden die Sande aus den Abbrüchen dieser Küste bis zum Auslauf des Oldenburger Grabens transportiert. Hier lagern sich die Sande ab, da die vorkragende Küste von Putlos ein weiteres Forttragen behindert. Auflandiger Wind blies den Sand in einem seit tausenden Jahren anhaltenden Prozess landeinwärts und formte den Weissenhäuser Brök als Dünen. Die Dünen verriegelten den Oldenburger Graben, bis er nur noch mit einem mäandernden Durchbruch, dem „Bök“, mit der Ostsee in Verbindung stand. Diese Verriegelung führte zu einer allmählichen Verlandung des Oldenburger Grabens.

Mit der allmählichen Erderwärmung drangen Pflanzen in das Rückzugsgebiet des Eises ein. Zunächst bildeten sich weite Tundren, die durch die Einwanderung von Birken, Hasel und Kiefern verdrängt wurden. Um 6000 v. Chr. entstanden Mischwälder durch das Aufkommen von Eiche, Ulme und Linde. In feuchten Landzonen fanden Erlen und Weiden ihre Ausbreitung. Dieser durch Pflanzen bestimmten Wandlung der Landschaft folgte parallel die Tierwelt.

Das Ren, das dem Eis nach Süden ausgewichen war, kam schon alsbald zurück. Ihm folgten mit Hirsch, Reh und Wildschwein und die uns heute noch vertraute endemische Vielfalt des Lebens, andere Säugetiere, Vögel und Fische. Mit der weiteren Verschiebung des Klimas von einem kontinentalen zu einem atlantischen Klima unter Auswirkungen des Golfstroms war in der jüngeren Steinzeit die Region, über die zu berichten ist, zu einer fruchtbaren Lebenswelt gelangt.

Im Zuge der skizzierten Entwicklungsphasen der Landschaft wanderten die Menschen aus entfernten Gebieten ein, die von der Eiszeit verschont geblieben waren. In der Zeit zwischen 8000 bis 4000 v. Chr., der mittleren Steinzeit, lebten die Menschen an der Ostsee in nomadisierenden Sippen als Sammler, Jäger und Fischer, bis die Natur eine standortgebundene Lebensweise mit Aufnahme von Ackerbau und Viehzucht zugestand. Zunehmende Differenzierung der aus Stein gearbeiteten Werkzeuge und arbeitsteilig organisierte Erfüllung von Lebensbedürfnissen wurden zu Entwicklungstreibern.

Eine Blütezeit der Entfaltung der Menschen bildete die jüngere Steinzeit. Die Merkmale dieser Zivilisation sind vor allem die Bildung größerer Gemeinschaften, feste Häuser in Verbundlage, ein weit entwickeltes Handwerk und die vielfach vorkommenden Grabanlagen als Ausdruck eines von religiösen Vorstellungen abgeleiteten Totenkultes .Die Menschen wählten als Siedlungsplätze ufernahe Positionen. Die kleinen Wirtschaftsflächen für den Getreideanbau lagen des Schutzes wegen meist unmittelbar nehmen der Siedlung.

Zwischen den Jahren 1996 und 1999 führte Sönke Hartz mit einem Team im Auftrag des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein am Oldenburger Graben in der Nähe von Kleinwessek, unweit südlich vom Weissenhäuser Brök gelegen, Grabungen durch. Bei Bauarbeiten waren steinzeitliche Artefakte entdeckt worden. Bei ihren Grabungen stieß das Suchteam am Rand des großen Grabens auf eine Kulturschicht der mittleren Jungsteinzeit um 2800 v. Chr.. Eine unter diesem Siedlungsplatz liegende Fundschicht wurde mit der vorausgegangen Zeit zwischen 4100 und 3800 v. Chr. in Verbindung gebracht. Sie fällt damit in die Epoche des Übergangs des Menschen vom Sammler und Jäger zum Ackerbauer. Die langen Listen gefundener Stein-, Holz- und Hornwerkzeuge, Getreidemühle und Tongefäße und der freigelegten Knochen von Nutztieren und Wild weisen auf handwerkliches Geschick und eine reichhaltige Speisekarte hin. Der Hund war Begleiter der Menschen dieses Standortes. Kleinwessek wird mit dem Erkenntniswert der Funde zu den bedeutenden Grabungsstellen in Schleswig-Holstein gerechnet.

In den Museen der Region werden in Vitrinen Werkzeuge der Steinzeit verwahrt, die als bearbeitete Steine nicht wie Holz, Stoffe oder Metalle einer Zersetzung ausgesetzt waren. Sie wurden zumeist bei der Landarbeit aufgefunden. Die Menschen der Steinzeit schufen sich einen großen Werkzeugkasten voller vielfältiger Geräte, mit denen sie ihr Leben intelligent meisterten. Die Geräte waren spezialisiert, um ihrem Einsatz in jeweiligen Versorgungsbereichen effizient zugenügen:

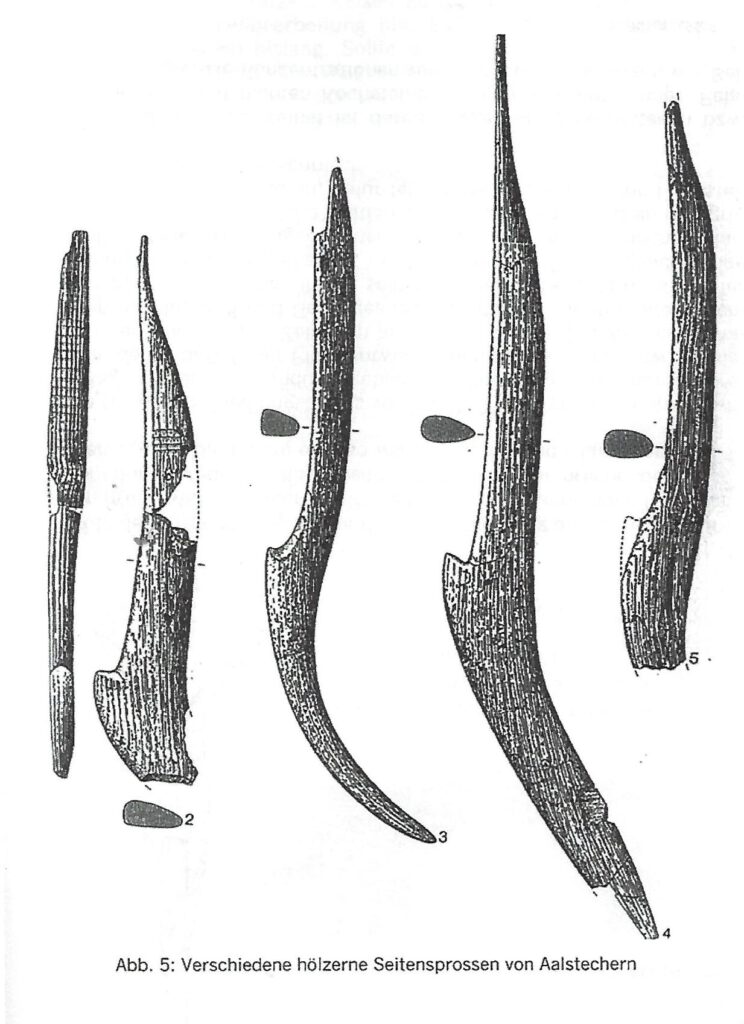

- Jagd: Pfeilspitzen, Speere, Reusen, Fischstecher

- Wirtschaft: Äxte und Beile, Hämmer

- Versorgung: Messer, Schaber, Bohrer, Nadeln

Mit diesen Primärgeräten aus Stein von zweckentsprechender Härtegüte, Geweihen und Tierknochen schufen sie sich die unterschiedlichsten Gebrauchs- und Verbrauchsgüter. Sie beherrschten die Keramik. Handwerkzeug und arbeitsteilige Arbeitsorganisation führten zu einer Blüte der Steinzeitkultur.

EXKURS

BRONZE

EINE ERFINDUNG MIT EPOCHALEN AUSWIRKUNGEN

C.-G. v. R.

Im Hinblick auf die Betrachtung der Hühnengr.ber, die im Übergang der Steinzeit zur Bronzezeit als Begräbnisstätten entstanden, gilt es, einen Überblick über die Geschichte der Bronze anhand von allgemein zugänglichen Quellen zu gewinnen. Als Bronze wird die Mischung (Legierung) des Metalls Kupfer mit anderen Metallen oder Halbmetallen bezeichnet. Durch Art und Anteil der dem Kupfer zugemischten Metalle lassen sich die Eigenschaften der Bronze wie Härte, Korrosionsbeständigkeit und Schmelztemperatur steuern. Das Material, das einer Periode der Menschheitsgeschichte ihren Namen gegeben hat, ist die aus Kupfer und Zinn hervorgegangene Bronze. Die Verarbeitung von Bronze wurde für den Raum Vorderasiens bereits für den Anfang des 3. Jahrtausend vor Christus belegt. In Mitteleuropa hielt die Verwendung von Bronze um das Jahr 2000 v. Chr. Einzug und in Nordeuropa ab ca. 1800 v. Chr.. Die Bronzezeit hat somit eine räumliche und eine zeitliche Komponente. In der Fachwelt wird diskutiert, wie die Bronze verhüttet wurde. Zu ihrer Herstellung sind drei Methoden möglich:

- Die Verhüttung von Kupfererzen, in denen auch andere Metalle/Halbmetalle enthalten sind.

- Die Zugabe von Metallerzen in geschmolzenes Kupfer

- Das Zusammenschmelzen von reinem Kupfer und einem weiteren reinen Metall.

Ein Beispiel für die erstgenannte Methode wäre die Arsenbronze. Viele Kupfererze enthalten auch Arsen. Die so erzeugte Arsenbronze weist ähnliche Eigenschaften auf wie Zinnbronze. Es bleibt fraglich, ob die Herstellung von Arsenbronze gezielt mit entwickeltem metallurgischem Wissen erfolgte oder durch „glückliche Umstände“ zufällig das richtige Erz verhüttet wurde. Damit dürfte theoretisch nur in Regionen diese Bronze hergestellt worden sein, in denen das entsprechende Erz vorkam. Trotz mancher Vorteile der Arsenbronze konnte sie sich offensichtlich wegen ihrer toxischen Eigenschaften nicht gegen die Zinnbronze durchsetzen.

Bei der Herstellung von Zinnbronze könnte in der Anfangszeit der Bronzezeit auch auf die Verhüttung des Minerals Zinnkies zurückgegriffen worden sein. Ihre begrenzten Lagerstätten, zumeist fern der kulturellen Zentren der Bronzezeit wie beispielsweise Mesopotamien, reichten allerdings nicht aus, um den hohen Bedarf in der Bronzezeit zu decken. Hinzukommt, dass sich bei dieser Methode der Herstellung von Bronze das Mischungsverhältnis von Kupfer und Zinn nicht beeinflussen lässt. Viele Diskussionen werden um die Frage geführt, woher das Zinn für die Herstellung der Bronze stammte. Die Lagerstätten von Kupfer und Zinn liegen nicht in räumlicher Nähe zueinander. Zinn und Kupfer könnten in die Herstellungszentren von Bronze nur durch weiträumige Handelsbeziehungen gelangt sein. Dies wirft jedoch die weitere Frage auf, wie die Idee entstanden sein könnte, gerade Zinn, das aus weitentfernten Regionen aufwendig als Erz oder in metallischer Form herangeschafft werden musste, dem Kupfer zuzugeben. Auch die zu der Zeit verfügbaren Lagerstätten von Zinn waren bereits kurz nach Beginn der Bronzezeit erschöpft. Auf welche Weise und mit welchem geologischen Wissen neue Lagerstätten gefunden wurden, bleibt derzeit ungeklärt. Nachdem im Mittelmeerraum wiederholt mit Zinnbarren beladene Schiffe der Bronzezeit geborgen wurden, ließ sich folgern, dass entwickelte Fernhandelsbeziehungen es erst möglich gemacht haben, Kupfer und Zinn als Transportgut zum Standort der Bronzeherstellung in ausreichenden Mengen zu verfrachten.

Die Herstellung von Bronze hat metallurgisches Fachwissen, Fertigungskenntnisse und Organisationverständnis zur Voraussetzung. Die zur Verhüttung geeigneten Ausgangsmaterialien sind durch Sammeln oder bergmännischen Abbau von Lagerstätten verfügbar zu machen. Die Arbeitsprozesse setzen Ingenieurkenntnisse voraus. Erzadern sind im Berg zu erkennen und aufzuschließen. Stollen müssen so in den Berg getrieben werden, damit Arbeiten und Abtransport des Erzes sicher möglich werden. Die Stollen sind zudem mit Frischluft zu versorgen. Das Erz muss nach Bergung zerkleinert oder zermahlen werden, um unter den passenden Bedingungen verhüttet werden zu können. Die zur Verhüttung von Kupfer erforderlichen Temperaturen lassen sich nicht mit einfachen Lagerfeuern erzielen. Um die Temperaturvoraussetzungen des Schmelzens zu erreichen, mussten spezielle Öfen konstruiert werden, die eine Befeuerung durch Zuführung von Luftsauerstoff möglich machten. Die für die Herstellung von Bronze erforderlichen Produkte Zinn und Kupfer bedingen unterschiedliche chemische Prozesse und Verfahren, um sie als reine Metalle bereit zu halten. Reines Kupfer und reines Zinn entstehen bei unterschiedlichen Temperaturbedingungen. Während die Verhüttung von Zinnerzen bei ca. 300 Grad Celsius vergleichsweise einfach erscheint, ist die Gewinnung von Kupfer aufwändiger. Zur Herstellung von Kupfer muss das „Kupferkies“ (CuFeS2) als das meist verwendete Erz zunächst mit Holzkohle „geröstet“ werden. Bei diesem Vorgang entstehen Kupferstein und Eisenoxid. Letzteres muss abgetrennt werden, indem Zusatzstoffe in Form von Kieselsäure zugegeben werden. Anschließend wird der Kupferstein nochmals verhüttet. Bei der Verwendung von nicht sulfidischen Erzen wie Malachit ist nur ein Verhüttungsschritt erforderlich. Alles erfolgt jedoch bei Temperaturen oberhalb des Schmelzpunktes von Kupfer bei ca. 1100 Grad Celsius. Nach der Gewinnung der Metalle als Vorprodukte der Bronze müssen diese in einem festen Mischungsverhältnis bei ca. 1100 Grad Celsius zusammengeschmolzen werden. Gegenstände aus Bronze wie Beile, Gefäße u.v.m. entstehen, indem die flüssige Legierung in eine vorbereitete Form gegossen wird. Es wird hierbei zwischen dem Guss in Dauerformen und dem Guss in verlorene Formen unterschieden. Beim Guss in verlorene Formen konnte jene nur einmal verwendet werden.

Nachdem die Bronze in der Form ausgehärtet war, musste die Form zerstört werden. Bei dieser Gusstechnik wurde im ersten Schritt der gewünschte Gegenstand in Wachs modelliert. Anschließen wurde das Wachsobjekt in Ton eingehüllt und im Feuer ausgehärtet. Dabei schmolz das Wachs und hinterließ im Ton ein „Negativ“. Im zweiten Schritt wurde flüssige Bronze in die Tonform gegossen. Nachdem die Bronze abgekühlt war, wurde die Tonform zerschlagen. Diese Gusstechnik kam bei filigranen und kunsthandwerklichen Gegenständen zum Einsatz. Beim Guss in Dauerformen wurde im ersten Schritt in einem Material, welches den hohen Temperaturen beim Gießen widerstehen konnte, ein „Negativ“ eingearbeitet. Hierbei wurde beispielsweise Sandstein verwendet, da dieser relativ leicht zu bearbeiten war. In diese Form wurde dann im zweiten Schritt die Bronze gegossen. Da die Dauerform den Gussprozess schadlos überstehen konnte, wurde diese mehrmals verwendet. Der Vorteil ist, dass auf diese Weise Alltagsgegenstände oder Waffen in großen Serien produziert werden konnten.

Bereits bei dieser knappen und stark vereinfachten Darstellung der Bronzeherstellung lässt sich erahnen, wie aufwändig das gesamte Unterfangen in der Bronzezeit war und wie viel Wissen erarbeitet, Transferleistungen erbracht und neue Entwicklungen in unterschiedlichen Disziplinen erschaffen werden mussten. Diese innovativen Transformationen waren nur durch einen radikalen gesellschaftlichen Umbruch möglich, der straff organisierte Machtzentren hervorbrachte. Die Personen, die in der „Bronzeindustrie“ arbeiteten, fehlten der Gemeinschaft bei Gewinnung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln, sodass gleichzeitig Weiterentwicklung und Optimierung der Landwirtschaft erforderlich wurden. Der hohe Holzbedarf bei der Verhüttung von Erzen und die dadurch bedingte Vernichtung von Wäldern führten zum Niedergang einiger bronzezeitlicher Zentren. Die Bronzezeit als Fortsetzung der Steinzeit stand mithin nicht nur für eine Epoche hoher Blüte der Menschheit. Sie stand auch für den Beginn des Raubbaus an der Erde.

Die Bronzezeit begann in Nordeuropa (ca. 1800 v. Chr.) im Vergleich zum Mittelmeerraum (ca. 3000 v. Chr.) verzögert. Zwar gab es in Nordeuropa keine Vorkommen an Mineralien und somit keine Produktion von Bronze, durch den Handel zumal mit Bernstein („Bernsteinstraße“) war die Bevölkerung jedoch an den Warenfluss aus dem Mittelmeerraum angebunden. Auf dem Handelsweg gelangten Bronzegegenstände nach Nordeuropa. In dieser Region wurden ihnen daher vermutlich ein deutlich höherer Wert als im Mittelmeerraum beigemessen, sodass Grabbeigaben aus Bronze in Nordeuropa zumeist nur in den Gräben hochgestellter Personen gefunden wurden.

Quellenhinweis

- Karl Kersten, Bericht über die Grabung von Hügel 1 in der Gemarkung Gr. Wessek, Kr. Oldenburg (Messtischblatt 365 Hohwacht), 25. – 31. Mai 1930. Original gewidmet Erasmus Grafen v. Platen Hallermund, Kopie Archäologisches Landesamt Schleswig. Standort Schloss Königsbrück

- Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig- Holstein und Niedersachsen, begründet von Ekkehard Aner und Karl Kersten, Band XXI, Kreise Plön und Ostholstein und die Kreisfreie Hansestadt Lübeck. Bearbeitet von Karl Kersten (†) und Karl-Heinz Willrodt. Neumünster 2017

- Hermann Schwabedissen, Vom Jäger zum Bauern der Steinzeit in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig. Wegweiser durch die Sammlung. Hrsg. von Karl Kersten, Neumünster 1961

- Karl W. Struve, Die Kultur der Bronzezeit in Schleswig-Holstein. Schleswig- Holsteinisches Landesmuseum. S. vorstehend. Neumünster 1957

- Sönke Hartz u.a., Submarine Forschung auf dem Festland – Geoarchäologie im Oldenburger Graben. In: Schr. Naturwiss. Ver. Schlew.-Holst., Bd. 68. Kiel 2003

- Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra. Neue Horizonte. Textband und Katalog der Landesausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) vom 4. Juni 2021 bis 9. Januar 2022, in Kooperation mit dem British Museum, London. Hrsg. von Harald Meller und Michael Schefzik. Halle (Saale) 2020

- Schleswig-Holstein von dem Ursprung bis zur Gegenwart. Eine Landesgeschichte. Hrsg. Jann Markus Witt und Heiko Vosgerau. Hamburg 2002