Der Brök

Der Weissenhäuser Brök – ein denkmalgeschütztes, die Kulturlandschaft prägendes Anwesen

Der Weissenhäuser Brök mit Haus und Hof liegt am Auslauf des Oldenburger Grabens zur Hohwachter Bucht der Ostsee, eines breiten Tales, das die Halbinsel Wagrien von der ostholsteinischen Landschaft trennt.

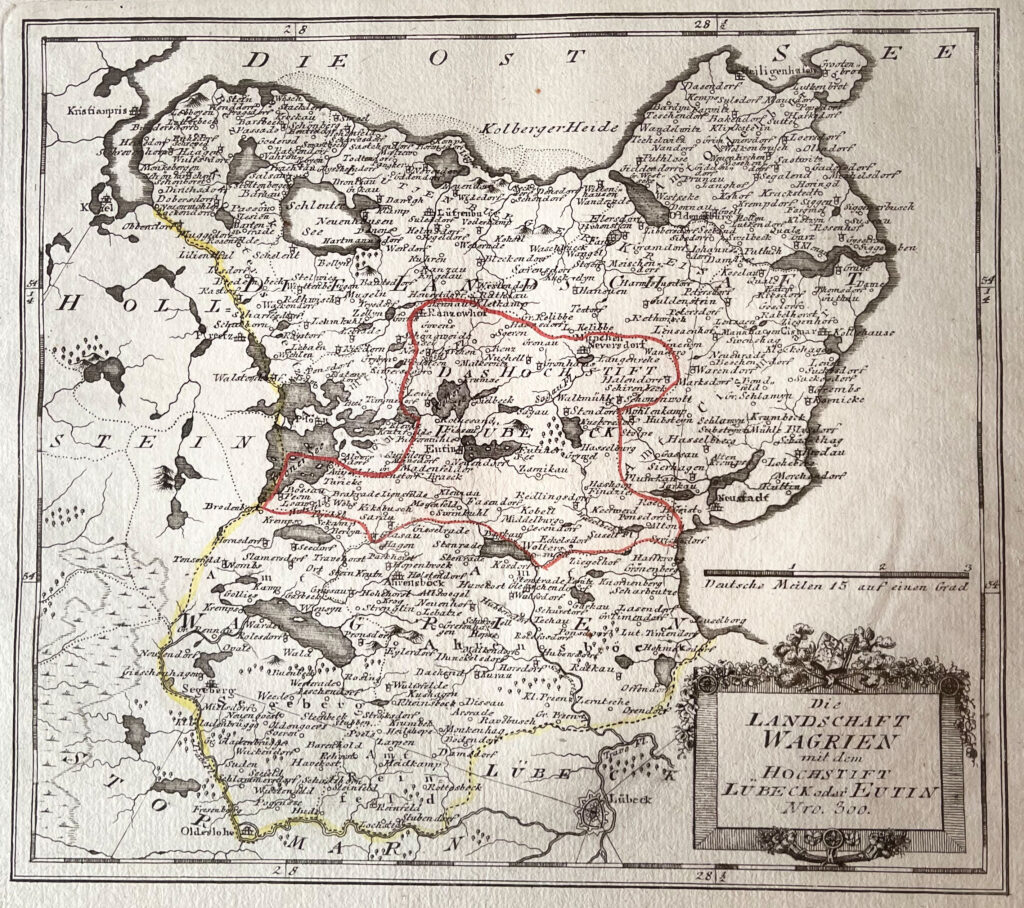

Altkolorierte Kupferstich-Karte von Reilly

1791

Seinen Namen entlehnte der Brök als Bauwerk der geografischen Bezeichnung für die umgebende Flur. Als Brök (auch Bröök oder Broek) benannt wird der Durchbruch eines Sees oder Wasserlaufs durch das Vorland zum Meer, hier durch die Dünen. Oftmals war diese Benennung namensgebend für die angrenzende Flur, üblicherweise verbunden mit dem Ortsnamen, zu dem die Flur räumlich in Verbindung steht, oft auch mit dem Namen des Gutes, zu dem die Flächen gehörten. So wurde der Brök als Ausfluss des Wesseker Sees und der Brökaue als zum Gut Weissenhaus gehörend als „Weissenhäuser Brök“ benannt. Dieser Name wurde auf das Anwesen wie auf die angrenzende Dünenlandschaft, das heutige Naturschutzgebiet übertragen.

Die Landschaft des Brök wurde durch die letzte Eiszeit und die sich anschließende Warmzeit gestaltet. Die Gletscher der Eiszeit schufen den Trog, von dem noch heute der Oldenburger Graben zeugt. Als sich das Eis zurückzog, wurde der tiefe Einschnitt in das Land durch Erosion des seitlich des Gletschers aufgeschobenen Schutts teilweise wieder verfüllt und mit Meereswasser geflutet. Das Erosionsmaterial der westlich gelegenen Steilküste wurde von der Meeresströmung zum Brök transportiert und vom auflandigen Wind umgelagert und zu Dünen geformt. Die Dünen bewirkten die Verriegelung des Oldenburger Grabens und infolge seine Verlandung. Dieser Prozess der Dünenbildung aus dem Erosionsmaterial der Steilküste hält an und hat durch den Klimawandel an Dynamik zugenommen.

Seit Alters her führte der Weg von Heiligenhafen nach Lütjenburg dcurch Putlos und die sich anschließende Dünen- und Heidelandschaft. Die Uraufnahme des selbständigen Gutsbezirks Weissenhaus aus dem Jahre 1874 weist an diesem Weg kurz vor der Querung der Brökaue den „Bröökkrug“ aus, bestehend aus Wohnhaus und Stallung.

Ölbild nach einer frühen Fotografie gemalt von Kay Konrad, Kleinwessek, 2008

Der Gasthof dürfte errichtet worden sein von Reichsgrafen Georg Ludwig v. Platen Hallermund (1704 – 1772) aus Hannover, der nach Erwerb des Gutes Futterkamp 1735 auch Weissenhaus und Putlos 1738 kaufte. Seit 1709 hatte die Familie das Post- und Transportrecht für die welfischen Lande inne. Die Erfahrungen aus diesem Unternehmen wären dann Anlass gewesen, an der langen Wegstrecke nahe seines Besitzes Weissenhaus in Holstein eine kleinere Poststation mit Beherbergungsmöglichkeit einzurichten.

Der im Windschatten einer hohen Düne gebaute Bröökkrug wurde Opfer der verheerenden Sturmflut, die vom 12. bis 14. November 1872 Gebäude und Ländereien an der westliche Ostseeküste verwüstete. Menschen verloren ihr Leben. Das Vieh ertrank in den Fluten. Schwere Nordweststürme um Schottland hatten gewaltige Wassermassen der Nordsee durch den Skagerak und Kategat in die Ostsee gedrückt. In der Nacht vom 12. auf den 13. November wechselte der Wind zum Oststurm, steigerte sich zum Orkan und drückte die Wassermassen gegen die Küste und in das Hinterland. Von der Katastrophe schwer getroffen wurden auch die Platen´schen Güter Futterkamp und Weissenhaus. Der Alte Brök wurde von den hohen Wellen fortgespült.

Nach Bau des Deiches errichtete der Urenkel Carl Felix Erbgraf v. Platen Hallermund (1810 – 1887) in seinem Schutz den Brök als Ziegelbau neu, bestehend aus zwei parallel zu einander stehende reetgedeckte Satteldachbauten, das westliche Haupthaus mit Gastwirtschaft und Wohnung, das östliche Wirtschaftsgebäude mit Kutscherwohnung, Stall und Deele. Die zur See ausgerichteten Giebel beider Gebäude weisen eine repräsentative Fassadengliederung auf. Ziersteine in den Giebeln tragen unter der Grafenkrone das Monogramm des Erbauers „C P“ und das Datum des Baus 1878. In der Folgezeit erfuhr der Brök Erweiterungen. Konrad und seine holländische Frau Marie v. Levetzow, vormals Ehlerstorf, fügten als Pächter des Bröks 1901 an seiner westlichen Seite einen Vorbau für eine Eingangsdeele an. Der dem Ehepaar nahestehende holländische Kapitän zur See Joost Ridder van Rappard gestaltete den Brök 1914/15 zu einer dreiflügeligen Hofanlage durch einen zurückgesetzten Trakt zwischen den beiden ersten Gebäuden um. An die Zeit der holländischen Bewohner erinnern die mit holländischen Fliesen biblischer und landschaftlicher Motive aus dem 19. Jahrhundert ausgekleideten Kamine des Hauses.

Das Anwesen inmitten von Naturschutzgebieten erhielt durch das Land Schleswig-Holstein den Status eines Baudenkmals mit der Würdigung:

„Markante Baugruppe aus reetgedeckten Backsteinbauten in abseitiger Lage hinter dem Deich, in hohem Maße kulturlandschaftsprägend und durch die Zugehörigkeit – einst – zum Gut Weissenhaus von besonderer historischer Bedeutung.“

(Quelle: Denkmaldatenbank Schleswig-Holstein, aktuell)

Ergänzt wird der Brök durch das im gleichen holländisch-englischen Landhausstil 2004 errichtete Kavaliershaus, bestimmt als Abgrenzung des bedeutenden Baudenkmals gegenüber dem angrenzenden Ferienzentrum „Weissenhäuser Strand“. Das Anwesen vervollständigt das auf einstigem Grund des Gutes Weissenhaus stehende typische Schleusenwärterhaus, ein Symbol des Schutzes der Küste durch den Deich, durch die Schleuse des Oldenburger Grabens und durch das Schöpfwerk am Wesseker See.

Der neue Brök diente im Lauf der Zeit als Gasthof, als Wohnung des Fischers vom Wesseker See, als Residenz, Wohnung der verwitweten Gräfin des Gutes Weissenhaus, als Herberge für Kriegsvertriebene aus Ostdeutschland und für Menschen, die Hab und Gut durch die Zerstörung von Kiel und Hamburg verloren hatten. Er diente als Dienstwohnung für Mitarbeitende des Gutes. Heute dient es normalen Wohnzwecken.

Ein Charakteristikum des historischen denkmalgeschützten Anwesens ist sein großes und vielfach gegliedertes Reetdach. Allerdings bürdet es seinen Besitzern aufgrund der zumeist auf 40 Jahre begrenzten Haltungsdauer hohe Kosten der Erstellung, der laufenden Reparaturen und der notwendigen Versicherung auf, ein Vielfaches eines Ziegeldaches. Das Verlegen von Reet ist eine selten gewordene hohe Handwerkskunst, die von den Mitarbeitern des Reetdach-Kontors Ostholstein noch meisterlich beherrscht und am Brök bewiesen wird. Das große Reetdach des Brök dient in besonderer Weise als CO2-Speicher.